はてなインターネット文学賞「記憶に残っている、あの日」

あの日は、まだどっちかわからない、って気持ちだったんだ。信じたくない、信じたら負け。そんな風に思って、私は冷静を心がけた。リビングで仕事のためにパソコン画面を見つめてた夫に立ったまま、告げた。

「赤ちゃんがね、頭に水がたまってるって。それから、足も曲がってる、みたいなことを言われたんだけど、詳しくは大きい病院で検査しないとだから、その日を決めないといけないみたい」

妊娠6ヵ月の検診から自宅に戻ったころは、16時を過ぎていたと思う。お姉ちゃんの幼稚園に17時にお迎えだから、夫と話せる時間は10分しかなかった。だけど、伝えずに出ていくほどの配慮はできなかった。

パソコン画面から顔を上げた夫は、すこし目を大きくしたように見えた。じっと私を見て、ただの経過報告じゃないとは察したようだった。何か言わなければ、と口を付いたのは、「え、わかった。足に力が入らない」と正直な気持ちだった。

あり得る話だとは理解できても、まさか自分の身に降りかかる話だとは。それがホンネだよね。私たち夫婦は今も変わらずそう思っている。あの日から数えれば、もうすぐ一年。晶子は生まれて6ヵ月を過ぎた。

私たち、よくがんばったよね。

降りかかるなんて言い方は、晶子に悪い。だけど、これから見据えていた家族の形だけを幸せとしていたのなら、そうならないことは不幸という図式になる。診断を受けた、あの日まで私たちもそっち側にいたし、いまだにそっちから、こっちに来られない家族がいたとしても責めてはいけないんだよね。

病気が理由で想定外の人生になることを「降りかかる不幸」には、しない。どうあっても幸せな人生にするんだと、うっすら思ったのは、診断から2日後だった。あの日はまだ、ふわふわした気持ちで幼稚園に向かった。

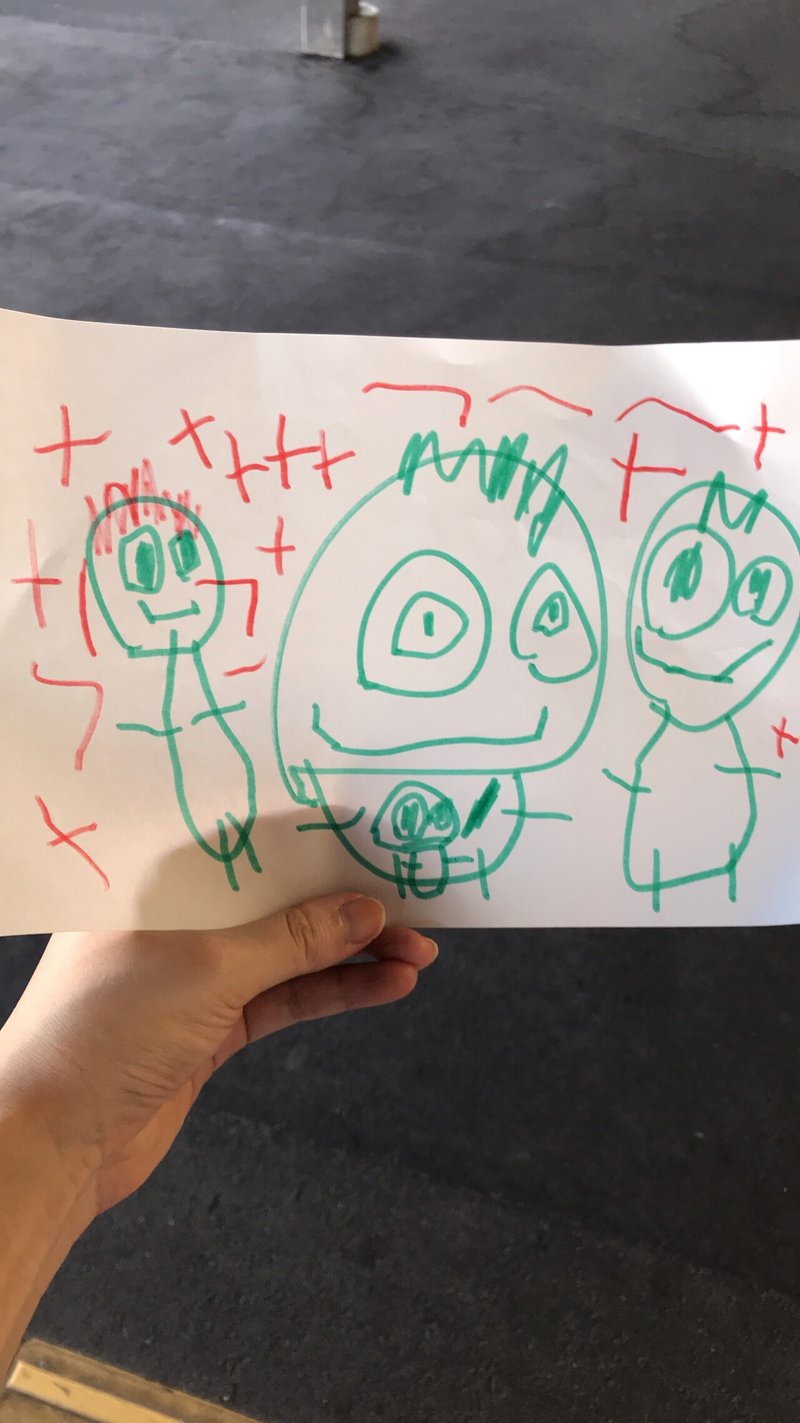

いつも通りなのに、いつもとは違う気持ちで教室からでてくる娘を迎えたら、先生が「ほら、あれ、おかあさんに見せるんでしょ~」と娘に言った。娘がしょっていた小さなカバンを開け、折りたたまれた白い紙を広げて見せてくれたのは、

はじめての家族4人の絵だった。

あふれる涙がとまらなかった。

どうして。

なぜ、今なの。

どうして今日なの。

おなかにいる晶子とお姉ちゃん、私たちがつながっていないなんて、もう言えないよね。

私は信じた。

きっと大丈夫、たいしたことない。

おなかの中にいるんだから、わからない。

実際に先生たちも「産まれてみなければ、わからない」と言った。それは結果的に産まれてみたら、他の何かが見つかるかもしれない、という意味だったのだけれど、エコーでしか見えない不安よりも、今、目の前で息をする我が子を見ているほうが楽だ。思っていたよりもラクな症状ではなかったけれど、それよりもわからないより、わかっているほうがラクだと知った。

わかった上で、このまま続くわけではないという希望も持っている。だから、子どもに障害があるかもしれないと不安に思う過去の私に今の私が言えるのは、「大丈夫」。

症状は大丈夫ではない。だけど、大丈夫なんだ。簡単に言えば、生きているし。強がって言えば、誰だって明日はどうなるか、わからないのだし。

しんどいのは、自分と娘以外のまわりの気持ちを考えようとしたとき。偏見、差別、憐れみ。不安からくるネガティブな考え方。どれも責められないのは、わかる。だけど、どうしても明るく受け止めて欲しいと欲が出てしまう。

だから、そうならないかもしれないと思うとツライ。ネガティブな受け方をされたり、フツーのレールに乗らない状態がいつ元に戻るのか、みたいな質問をされると腹が立つ。私がそのループにハマることこそ、明るい未来はない。だって、人の気持ちなんてコントロールできないよ。自分がどう受け止めるか、本当に本当にそれしかないんだよ。

「私と晶子ちゃんだけの世界ならよかったのに」

それがホンネだ。

それなら幸せに暮らしていける。あとは医療関係の人たち、おなじ境遇にいる人たち。この状況に偏見を持たない人たち。つまり、こんなこともあると実体験で知っている人たち。だけど、それは不可能だ。

私だって、昨日まで知らない世界だったんだ。それをみんなに受け入れて欲しいなんて、わがまま。これは試練だ。他人に認めてもらうことを諦める。あくまで、自分と何か。基本は私。

きっとそう。